”節約”というと

「スーパーで少しでも安いものを吟味する」

「エアコンを我慢する」

「欲しいものを我慢する」

など、”ザ・忍耐”というイメージが強い。

でも僕は、そんな辛い節約をしなくても2024年の1年間で100万円以上を作ることができた。

その方法は、無駄な出費を減らしつつお金を増やす「仕組み」を作ること。

もとよし

もとよしこの「仕組み化」することがポイント。

一度仕組みを作れば、あとは普通に生活するだけで自動的に勝手に機能するので手間いらずです。

ここでは僕が実践した5つの方法を紹介します。

ちなみに、

どれも月並みのよくあるモノばかり!

変わり種はありません!

なので、知ってる人にはつまらない内容です!

でも、もし、やったことがないことがあれば、ぜひお試しあれ!

結論:2024年はこれをやって、100万円作った

まずは、実践した方法をまとめた表から。

手軽さや効果、そして年間で得られた金額を一覧にした。

| 方法 | 手軽さ | 効果 | 年間金額 |

|---|---|---|---|

| キャッシュレス化 | ◎ | 小 | 約2万円 |

| スマホ格安SIM | ◎ | 小 | 約6万円 |

| 保険の見直し | ○ | 中 | 約10万円 |

| NISA | △ | 大 | 約70万円 |

| iDeCo | △ | 中 | 約25万円 |

| 合計 | – | – | 約112万円 |

これらの方法を組み合わせて、年間100万円以上を生み出した。それぞれの詳細を見ていこう。

保険の見直しは2024年内にやりました。

それ以外はもっと前からやっていることですが、もし「やった場合」と「やらなかった場合」を比較したときの差額をざっくり計算しています。

①キャッシュレス化でポイントを稼ぐ

キャッシュレス化は、現金を使わずに支払いをすること。

◯◯Pay払いとか、クレジットカード払いなどですね。

キャッシュレス化のメリットは色々あるが、

お金を増やすという面では「ポイント還元」があること。

僕は普段、楽天ペイ、楽天カード、楽天Edyなど楽天系のサービスで支払いをすることがほとんど。

理由は、還元率が1%と高いから。

生活費のうち、だいたい月20万円分くらいは楽天系で支払っている。

なので得られるポイントは以下。

月間支払い額:約20万円

年間支払い額:約20万円×12ヶ月=約240万円

還元率:1%

年間のポイント還元額:約240万円×1%=24,000円

楽天系はここ数年改悪が続いていたけど、それでも還元率が1%もある。他は0.5%とかが多いので、僕はまだ楽天系を使っていくと思います。

生活費ぜ〜んぶを楽天系で支払い、もっと色々連携させると、より効果はあるけど、そこまでは面倒なのでやっていません。

日常の支払い方法をちょっと変えるだけで、この程度のポイントは貯まる。

僕はこれで十分満足している。

支払いをキャッシュレスに変えるだけなので、手軽さは抜群だ。

余談:エコバックを使うのに現金支払い

スーパーのレジに並んでいると、

『エコバックを使っているけど、現金で支払ってる』お客さんを見ることが結構ある。

レジ袋は1枚5円。これを節約することはいいと思う。

でも、キャッシュレス(還元率1%)で1,000円の買い物をしたら、10円還元されるのに。

エコバック頑張れるなら、同じくらい簡単なキャッシュレス化もすればいいのに、と思ってしまう…。

②スマホを格安SIMに変更

次はスマホ。

格安SIMを使っている人はだいぶ増えたが、それでも総務省の2024年発表データによると、格安SIMの利用者率は15%くらいだそう。

格安SIMの利用者数って、まだ少ないようですね

僕は、数年前まで大手キャリアを使っていて月額7,000円を支払っていたが、格安SIM(当時はイオンモバイル)に変え月額1,500円くらいに抑えた。

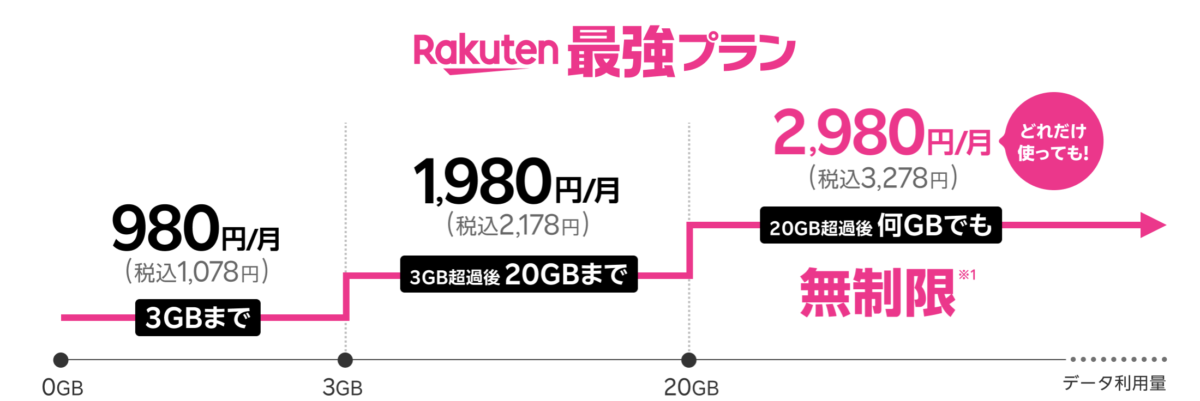

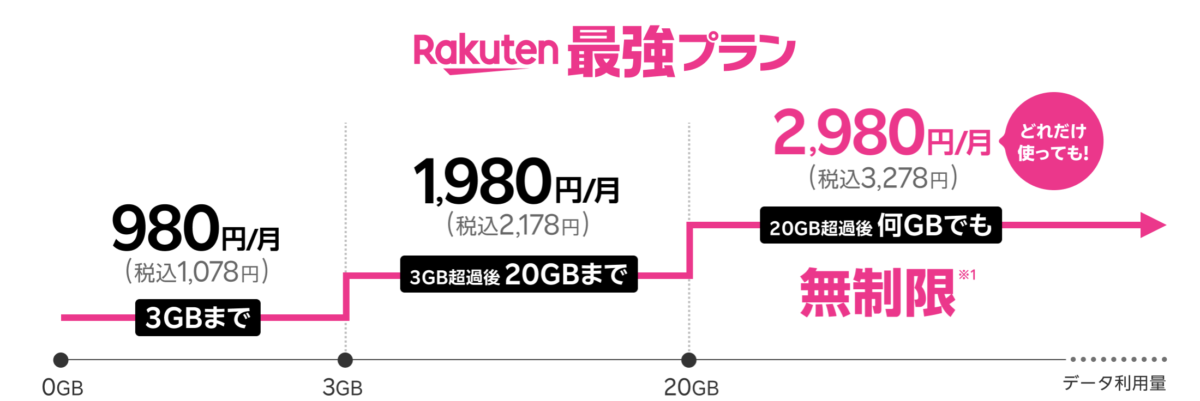

今は、楽天モバイルの格安SIMスマホを使っている。

この最強プランというやつ↓

僕は月3GB以上は使うけど、20GBも使わないので、月額1,980円。

イオンモバイルは安かったし電波も良かった。

でも、対通信量で考えると楽天モバイルの方がお得。

(イオン:5GBで1,500円、楽天:20GBまでで1,980円)

さらに、楽天市場での買い物ポイントが+4%になる!

大手キャリア:7,000円(税抜)×12か月=84,000円

楽天モバイル:1,980円(税抜)×12か月=23,760円

年間差額:約60,000円

楽天モバイルは電波が悪いという口コミもある。

僕も地下鉄に乗ってるとき繋がらない時が結構あった。

しかし、僕は普段地下にいることはほぼなく、自宅のWi-Fi環境にいることが多いので、あまりデメリットにならない。

手続きも簡単。

ネットでできるし、なんなら店舗に行けば直接サポートしてもらえる。

サクッと手軽に変更できます。

③保険の見直しで固定費を削減

以前は、大手有名保険会社の生命保険と医療保険に加入していたが、月10,207円だった保険料を月1,261円の生命保険だけに見直した。日本の社会保険は高い分非常に優秀なので、民間保険は最低限で十分だと判断。

見直し前:10,207円×12か月=122,484円

見直し後:1,261円×12か月=15,132円

年間差額:約107,000円

社会保険の高額療養費制度を活用すれば、大きな医療費もカバーできる。

詳しいことは、こちらにまとめました↓

僕は、なんの保険に入っていたかすら覚えていないようなズボラな人間だった。だから、保険の見直しはめんどくさくて、なかなか行動に移せなかった。

そんな人ほど、ぜひ一度勉強して見直しを考えてみてほしい!無駄と感じる部分を省けるかもしれないし、社会保険も勉強してみると結構面白い!

④NISAで投資信託を運用

僕はNISAを活用して、アメリカのS&P500に投資している。これが最も大きなリターンを生み出している方法だ。今年の成果は以下の通り。

2024年1月時点のNISA資産:210万円

積立額:33,000円(月)×12か月=約40万円

2024年12月末時点の資産:約320万円

2024年の増加額:約70万円

NISAは運用益が非課税になる点が魅力。積立設定をしてしまえば、あとは完全に放置でOK。市場成長と複利の力で資産が増えていく。

詳しいことは、こちらにまとめています。

記事は2024年4月時点ですが、NISAについて、かなり分かりやすく解説!↓

やり方も解説!↓

NISAは、キャッシュレス化やスマホの格安SIMへの変更に比べると、手軽さはない。でも、大変なのは最初だけ!(それにそんなに難しいわけでもない)

そして、金が増える効果はデカい!

⑤iDeCoで資産形成+節税

iDeCoでは、投資信託を活用しつつ節税もできる。

この仕組みは退職金制度がない会社員にとって非常に有効。

今年の成果は以下の通り。

2024年1月時点の資産:約130万円

毎月の積立額:1万円×12か月=12万円

2024年12月末の資産:約164万円

2024年の増加額:約22万円

2024年の節税効果:約36,000円

合計:約256,000円

節税効果について、年間掛金12万円に対して、所得税と住民税の軽減額を以下のようにざっくり計算。

節税効果

- 所得税軽減額:12万円×20%=24,000円

- 住民税軽減額:12万円×10%=12,000円

- 総節税額:36,000円

iDeCoには「税金を少なくできる」仕組みがある。

たとえば、iDeCoで毎月1万円を積み立てると、その1万円は所得から省くことができるんだ。つまり、「税金を計算するときに収入が少なくなる」ってこと。

収入が少ないほど、払う税金も減るから、結果的に節税になる!

手続きには多少の手間がかかるが、運用益と節税効果の合計金額を考えれば、その価値は十分にある。

iDeCoの改悪(筆者にとっては問題ない)

2025年のiDeCo税制改正では、「5年ルール」が「10年ルール」に変更される。

これにより、退職金とiDeCoの一時金受取を10年以上空けないと、両方に退職所得控除を適用できなくなるため、退職後すぐにiDeCoを受け取る人は税負担が増える可能性がある。

批判として、70歳まで働ける環境が少ないため控除を活用しにくい点や、「税金を増やすための改正では?」という疑念も挙がっている。この改正で、受け取りタイミングの計画がより重要になる。

しかし、筆者の場合は勤め先の会社に退職金制度がないので、関係ない。

退職金そのものがない場合、iDeCoの一時金受取に対して退職所得控除を単独で適用できるので、「10年ルール」の影響を受けることはないようですね。

仕組みでお金を増やす重要性

これら5つの方法を活用することで、年間100万円以上を生み出すことができた。

一度仕組みを整えれば、あとはほぼ自動で成果が出る。

最初に少し勉強や準備が必要だが、その労力は十分報われる。

節約で数十円、数百円を積み重ねるのも悪くないが、仕組みを活用して数万円、数十万円を生み出す方が圧倒的に効率がいい。僕自身、完璧ではないし知らないことも多いが、それでもこれだけの成果を出せた。

仕組みを整え、お金を増やしていくことで、人生はもっと楽になる。

全部自己責任だが、興味があればぜひ試してみてほしい!

コメント